特定商取引法は「とくていしょうとりひきほう」と読み、別名「特定商取引に関する法律」や「特商法」としても知られています。この法律は年々増加する悪質な取引から消費者を守るために生まれました。EC サイトの運営者が「特定商取引法」と「特定商取引法に基づく記載」についてきちんと理解することは、顧客の満足度を高め、事業者と消費者間のトラブルを未然に防ぐためにとても重要です。特定商取引法とは何か、特定商取引法に基づく記載には何を書けば良いのかなど、具体例を交えて一つひとつ詳しく解説していきます。

目次

- 特定商取引法 (特商法) とは?

- 特定商取引法の対象となる取引類型は?

- 特定商取引法に基づく表記とは?

- 特定商取引法に基づく表記のテンプレート

- 特定商取引法に基づく表記がない場合は?

特定商取引法 (特商法) とは?

特定商取引に関する法律は、「消費者の利益を保護するための法律」です。不当な勧誘や契約から顧客を守るため、この法律は特定の取引類型について、クーリングオフ期間(民事ルール 6)などの行政規制やルールを定めています。

行政規則

特定商取引法では、消費者に適切な情報を提供するため、事業者に対して以下のような規制を設けています。この法律に違反した事業者は、業務改善命令や業務停止命令、禁止命令などの行政処分の対象となるだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。

- 氏名等の明示義務: この法律は、事業者が顧客に対し、事前に自身の名称と勧誘目的であることを伝えることを義務付けています。

-不当な勧誘の禁止:価格や支払条件について虚偽の説明をしたり、消費者を威圧、混乱させるような行為を行ったりすることを禁止しています。

-広告規制:事業者に重要情報の表示を義務付け、虚偽または誇大な広告を禁止しています。

-書面交付の義務:契約締結時に、事業者は重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。

民事規則

これらのルールは、消費者と事業者間のその後のトラブルを最小限に抑えるためのものです。:

-クーリング・オフ制度(通信販売には適用されません): 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入においては、契約申込日から 8 日以内であれば、消費者または事業者のいずれからでも無条件で契約を解除することができます。連鎖販売取引および業務提供誘引販売取引については、 20 日以内であれば解除可能です。ただし、通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。

-意思表示の取り消し:顧客が事業者による誤った情報や故意の不実表示によって購入や契約を行った場合、顧客は意思表示を取り消すことができます。

-損害賠償の制限: これは、消費者が契約を中途解約した場合に事業者が請求できる損害賠償の上限を定めるものです。

注:上記の行政規則および民事規則は代表的な項目です。その他にも様々なガイドラインやルールが存在し、後述の取引形態によって若干異なります。

特定商取引法の対象となる取引類型は?

この法律はすべてのビジネスに適用されるわけではありません。本法の規制対象となる取引は以下の通りです。

- 訪問販売

- 通信販売

- 電話勧誘販売

- マルチ商法

- 特定継続的役務提供

- 業務提供誘引販売取引

- 訪問販売

訪問販売

訪問販売とは、事業者が消費者宅を訪問して商品の販売や契約を行うことです。その他、公民館や喫茶店、路上など、店舗に該当しない場所での購入や契約、キャッチセールスやアポイントメントセールスなども訪問販売に含まれます。

通信販売

税務当局は、以下の販売形態を通信販売とみなしています。これは、EC サイト、テレビ、新聞、雑誌などで広告された取引で、消費者が広告を見て郵送、電話、FAX、インターネットなどを通じて購入申し込みを行うものです。EC サイトを運営する事業者は、特定商取引法に基づく表示を必ず掲載しなければなりません。

電話勧誘販売

事業者が消費者に電話をかけ、商品の購入や契約の申し込みを勧誘する行為は電話勧誘販売とみなされます。たとえ一旦電話を切って後日申し込みをしても、この方法で商品を購入する意思を示した場合は同様です。また、SNS、郵便、宅配便、FAX、チラシ、パンフレットなどを使って顧客に電話をかけさせ、商品や契約の申し込みを促す行為も電話勧誘販売に含まれます。

マルチ商法

連鎖販売取引 (「ピラミッド販売」または「マルチ商法」) は、事業者が個人を勧誘し、その個人が新たな販売員を勧誘することで、販売組織が連鎖的に拡大する仕組みになっています。例えば、リクルーターは、他の人を勧誘する際の紹介手数料などから利益を得ます。

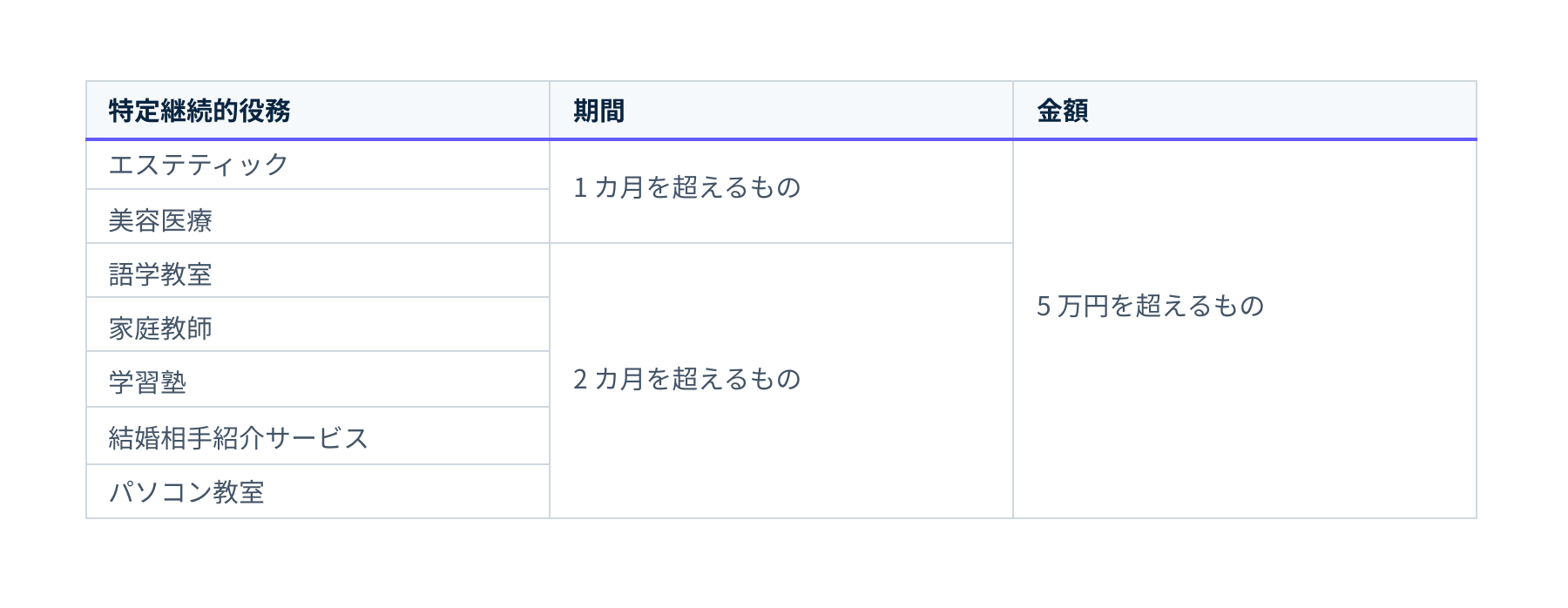

特定継続的役務提供

一定期間を超えて、一定額以上の対価を得て役務を提供することをいいます。詳しくは下表をご覧ください。

現在、特定継続的役務提供として指定されているのは、以下の7つのサービスです。:

業務提供誘引販売取引

消費者に仕事の提供を誘って、商品やサービスの購入を強いる取引です。「内職商法」「モニター商法」などとも呼ばれ、在宅ワークに必要だからと言って、初めにパソコンやソフトなどを購入させる取引方法などがそれに当たります。

訪問購入

事業者が消費者の自宅や職場等を訪問して、物品を買い取る取引のことです。「不要なものを購入したいと言ったのに、貴金属などを強引に買い取られた」などの悪質なケース、いわゆる「押し買い」が近年みられます。

いずれの取引類型も、取引内容方により特定商取引法に違反することになるため、十分に注意が必要です。

特定商取引法に基づく表記とは?

通信販売には、行政規制の広告の表示 (法第 11 条) 義務というものがあり、トラブルを避けるために、様々な広告の表示事項を特定商取引法に基づく表記として常に明確に表示しなければならないとしています。

特定商取引法に基づく表記とは、事業者が商品やサービスを販売する際に、消費者に対して開示しなければならない情報をわかりやすくまとめたものです。

なぜ通信販売にだけこの表記が義務付けられているかと言うと、消費者は、商品やサービスを購入するときに、「広告」を通じてしか販売条件や契約条件を確認できないからです。

ここで、広告を出していない場合は、特定商取引法に基づく表記は必要ないのでは?と思われる方もいるかもしれません。しかし、ここでいう広告とは、インターネット上で見る PR ページやバナー、新聞に入ってくるチラシのような一般的な広告の概念とは少し違います。消費者庁によると「事業者がウェブサイトで契約の申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により契約の申込みをすることができるもの」を広告としています。つまり、EC サイトの商品ページや申し込みページも広告に該当するため、特定商取引法に基づく表記の表示が必要になります。また、個人、法人などの事業形態や EC サイトの規模に関わらずこの記載は必ず必要になりますので、特定商取引法のガイドラインに沿って正しく記載、公開するようにしましょう。

それでは、特定商取引法に基づく表記とは具体的に何を書けば良いのか、もう少し掘り下げてみます。

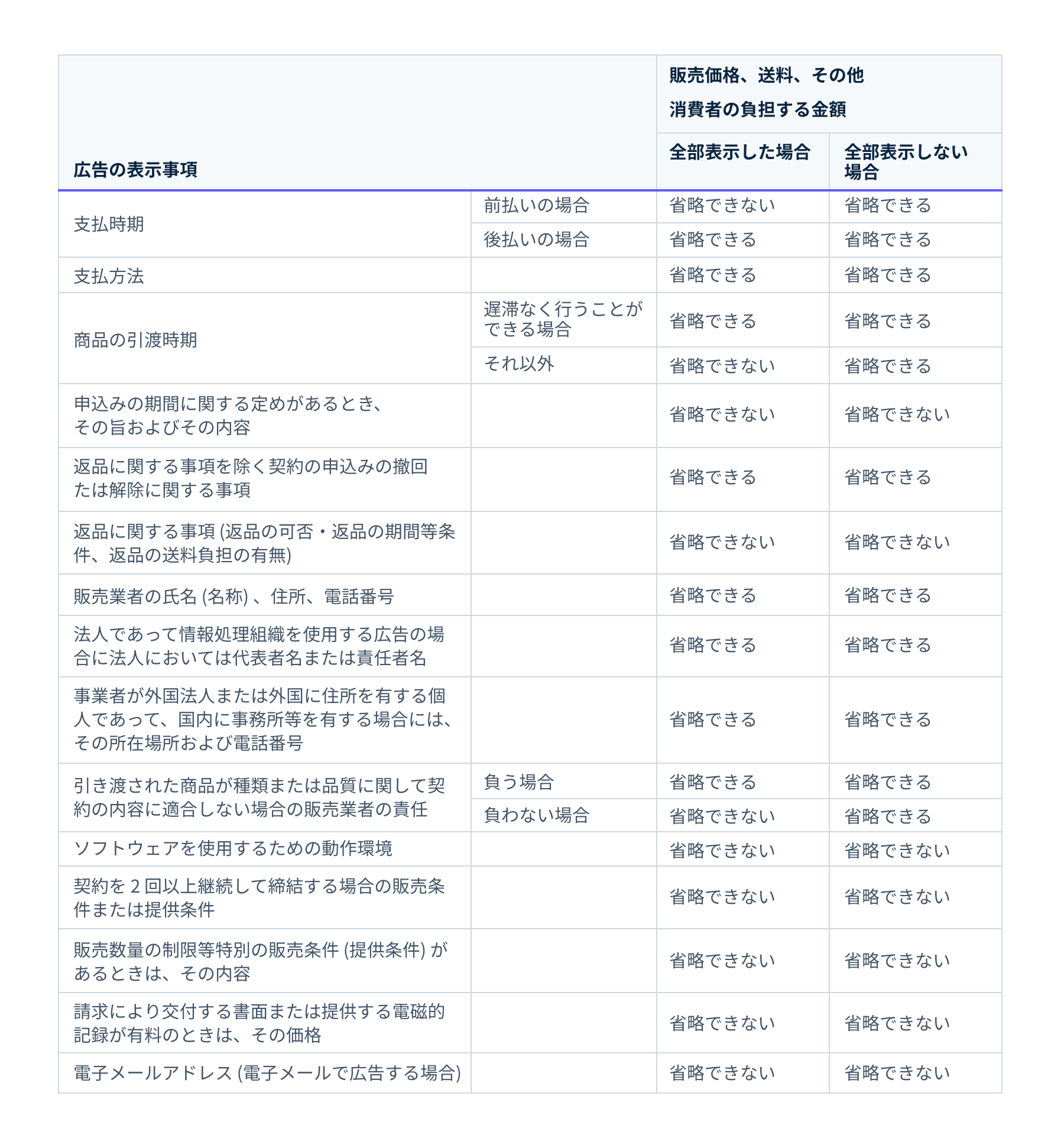

広告にはいろいろな形式やスタイルがあり、使われるスペースも様々であることから、特定商取引法に基づき、全ての事項を表示することは難しい場合もあります。

そのため、条件を満たした場合は、一部の表示事項を省略することができます。省略できる事項については、下記の表をご参照ください。

個人事業主が自宅をオフィスに使用している場合などで、自宅の住所や電話番号をウェブサイトに表示することに抵抗がある場合は、上記にある条件を満たせば省略することが可能になりますので確認してください。

ただし、消費者庁によると省略するための条件があり、「消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (EC サイトの場合は、電子メールも可) を遅滞なく提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に、遅滞なく提供できるような措置を講じている場合に限り、省略することができる」とありますので、自社の運営しているサイトがその条件を満たすことができるかどうか事前に確認する必要があります。

事業内容上、条件を満たすのが難しいようでしたら、別の案として、バーチャルオフィスの住所や電話番号の利用を検討することもできます。

その他、通信販売の広告表示事項に関する詳細については、消費者庁の「特定商取引法ガイド、通信販売広告Q&A」をご覧ください。様々なケースが紹介されています。

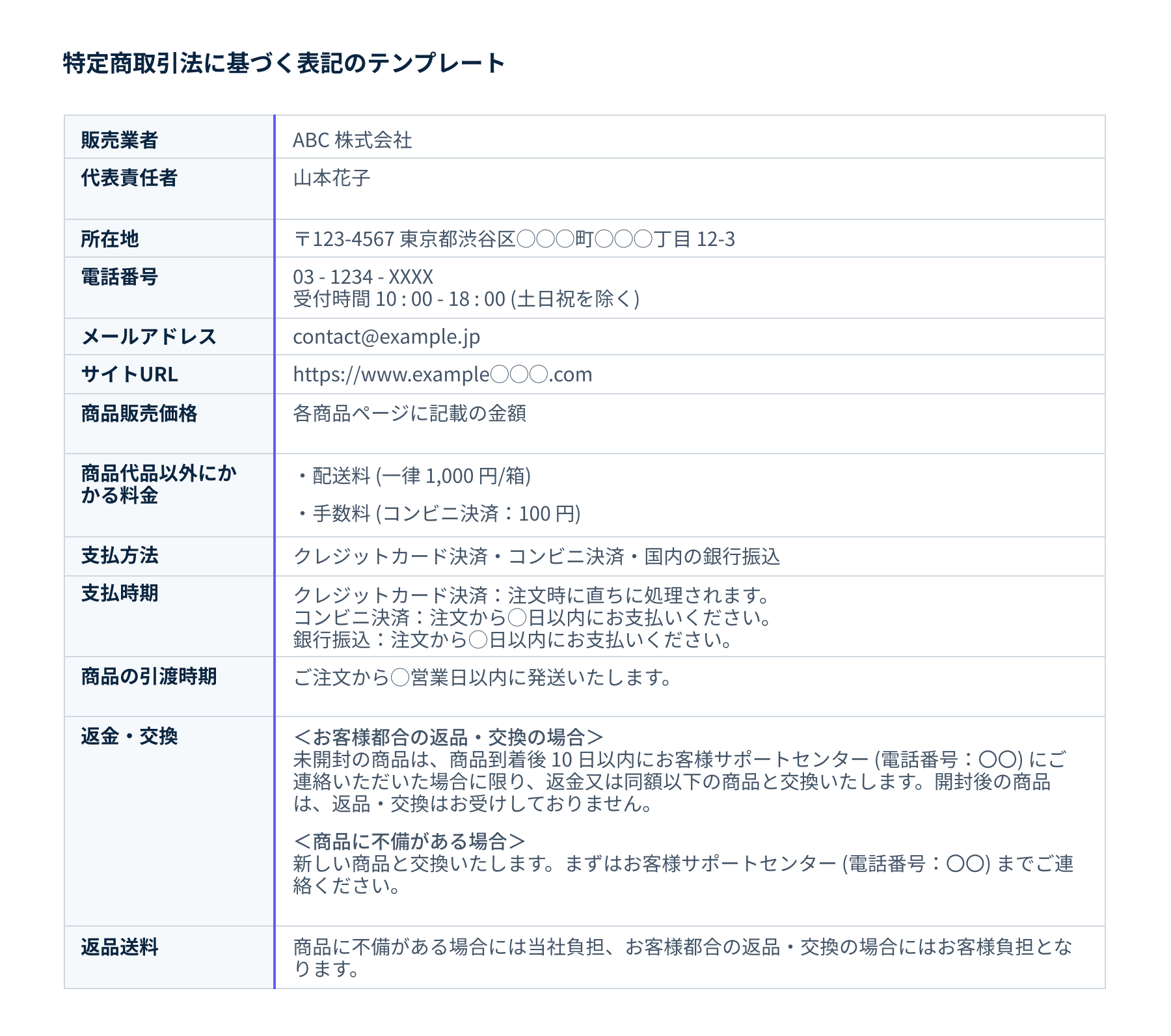

特定商取引法に基づく表記のテンプレート

特定商取引法に基づく表記の一般的な例を下記にまとめました。下記のテンプレートと上記の広告の表示事項を参考にし、自社のサービス内容に合わせて「特定商取引法に基づく表記」を作成してください。

特定商取引法に基づく表記がない場合は?

特定商取引法に基づく表記を怠ったために、問題に直面した事業者も存在します。

例えば、通信販売の場合、クーリングオフができない事業であっても、返品に関するトラブルが非常に多いため、返品についての特定商取引法に基づく表示が必要です。この表記を怠ると、事業者は消費者からの返品を無条件で受け付けなければならないとされています。

同様に、特定の申し込み (EC サイトの注文最終確認画面など) の表示に不備や虚偽があった場合、取引のキャンセルや返金を行わなければならず、事業者が大きな負担を抱えることになります。

円滑な取引のために、必ずガイドラインに従い、具体的な内容を明記してください。

本記事では、特定商取引法について詳しく解説するとともに、特定商取引法に基づく表示文の記載方法について解説しました。EC サイトを運営するビジネスにとって、消費者とのトラブルを未然に防ぐだけでなく、信頼関係を構築するための基本となる法律です。

政府は 2022 年 6 月 1 日に特定商取引法 (改正特定商取引法) を改正しました。それ以降、顧客の「最終確認画面」に一定の項目を新たに表示することが義務付けられました。

Stripe の 「通信販売に関する表示の開示」ページの作成・表示方法 および 改正特定商取引法に基づくガイドライン のサポートページに、新たに対応が必要となる要素について詳しく説明されています。新しい Stripe アカウント所有者の方および法改正前から Stripe アカウントをご利用の方は、これらのページを参照して必要な情報を再度確認されることをお勧めいたします。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。