「カゴ落ち」とは、商品をカート内に追加したものの最終的な購入には至らず、消費者がサイトから離脱する現象を指します。EC サイトについて、世界のカゴ落ち率は、7 割を超えるといわれています。つまり、10 人中 7 人もの EC サイト利用者が、商品をカートに入れた後、購入しないままサイトから離脱していることになります。

出典: Baymard Institute

このカゴ落ちの原因はさまざまで、利用したい決済手段が使えなかったり、送料を含んだ合計金額が予想よりも高かった、あるいは注文完了までのプロセスに時間がかかるなどが挙げられますが、2001 年に導入された 3D セキュア 1.0 によって、カゴ落ちが生じることもありました。

現在日本では、クレジットカードの「不正利用対策」として、2025 年 (令和 7 年) 3 月末を目処に EC 加盟店に対して、 3D セキュア 1.0 に改善が加えられた 3D セキュア 2.0 の導入を全面的に義務化することが経済産業省によって決定されました。そのため、EC サイト運営事業者の間では、3D セキュアの導入によるさらなるカゴ落ちの増加が懸念されており、今後の大きな課題の 1 つでもあります。

本記事では、3D セキュアの導入とカゴ落ちの関連性について、カゴ落ちが増える理由と今後の対策を踏まえて解説します。

目次

- 3D セキュアとカゴ落ちとの関連性

- 3D セキュアによってカゴ落ち率が高くなる理由

- 3D セキュア 2.0 でカゴ落ち率は改善する?

- 3D セキュア導入後のカゴ落ちに対応するために

3D セキュアとカゴ落ちとの関連性

商品の購入手続きに進まずにサイトから離脱する利用者数の割合を「カゴ落ち率」、または「カート離脱率」と呼びます。すなわち、このカゴ落ち率が高いということは、購入しないままサイトを離れてしまう利用者が多いことを意味し、結果として売上機会の損失および売上高の減少につながる恐れがあります。カゴ落ちは多くの EC サイト上で日々発生しており、カゴ落ちで販売機会が失われることも珍しくありません。

冒頭にて解説したように、カゴ落ちの発生原因はさまざまで、これまでもカゴ落ちは数多く見られてきました。特に従来の 3D セキュア 1.0 については、注文完了までのプロセスに時間がかかることがカゴ落ちの主な原因の 1 つでもあったことから、3D セキュア 2.0 への期待が高まっています。しかしながら、この 3D セキュア 2.0 においても、カゴ落ちの問題が解消されるという訳ではありません。

また、2025 年 3 月末を目処にすべての EC 加盟店を対象とする 3D セキュア 2.0 導入の義務化が経済産業省によって発表されました。これに伴い、今後は 3D セキュアの導入がますます本格化するため、事業者側はこれまで以上にカゴ落ちの回避を目的とする十分な対応策を講じなければならないと予想されています。

3D セキュアによってカゴ落ち率が高くなる理由

手間が増えてめんどくさいと感じる

購入者としては、商品の購入への手続きはできるだけスムーズに済ませたいものです。3D セキュアが導入されたことで購入完了までの手間が余計にかかると、面倒に感じるでしょう。

特に日々忙しい方であれば、複雑な手続きを避け、短時間で購入を済ませたいと思うことも少なくはありません。この場合、3D セキュアによって本人認証を求められると、ついカートに商品を入れたまま他のことをしてしまい、購入をし忘れることもあります。

3D セキュアのパスワードを忘れる

3D セキュアでは、以下のようなパスワードが認証情報として求められます。

- 認証パスワード

- パーソナルメッセージ (登録時に設定する合言葉)

- ワンタイムパスワード

ワンタイムパスワードを除くこれらのパスワードについては、それぞれ個別に記憶することが大変なため敬遠されることもあります。

3D セキュアの認証に失敗する

パスワードの入力ミスや、クレジットカードが 3D セキュアに未対応であることが原因で「3D セキュアに失敗しました」と画面上に表示されると、利用者は商品を購入したくても、EC サイト上で決済を完了することができません。その結果として、利用ができない EC サイトから遠のいてしまう可能性があります。

また、たとえ正しいパスワードが入力できたとしても、サイト上の不具合によってエラーが発生した場合、利用者はサイトの安全性について疑問を抱き、自然とサイトを利用しなくなるでしょう。

見慣れない 3D セキュア認証画面に戸惑う

経済産業省『クレジットカード番号等不正利用対策の強化 (P29)』によると、EU 圏内では現在、ほぼすべての EC 加盟店で 3D セキュア 2.0 が導入されています。しかし、EU 圏内に比べて普及が遅れている日本では、あまり見慣れない認証画面に対して、利用者が抵抗を抱く可能性があります。

3D セキュア 2.0 でカゴ落ち率は改善する?

3D セキュア 2.0 の仕組み

3D セキュア 2.0 は従来の 3D セキュア 1.0 に比べると認証方法が幅広く、より確実で利便性の高い認証方法として知られています。

3D セキュア 1.0 では、すべてのクレジットカード決済に対して、ユーザーがあらかじめ決めた専用の ID とパスワードで本人認証を行っていました。そのため、EC サイトで商品の購入手続きをするたびに、認証専用画面への移動や、ポップアップ画面上での本人認証が必要だったため、パスワードを忘れたり、入力に手間がかかることによるカゴ落ちが生じることがありました。(3D セキュア 1.0 については、国際カードブランド各社が 2022 年 [令和 4 年] 10 月をもってサポートを終了しています。)

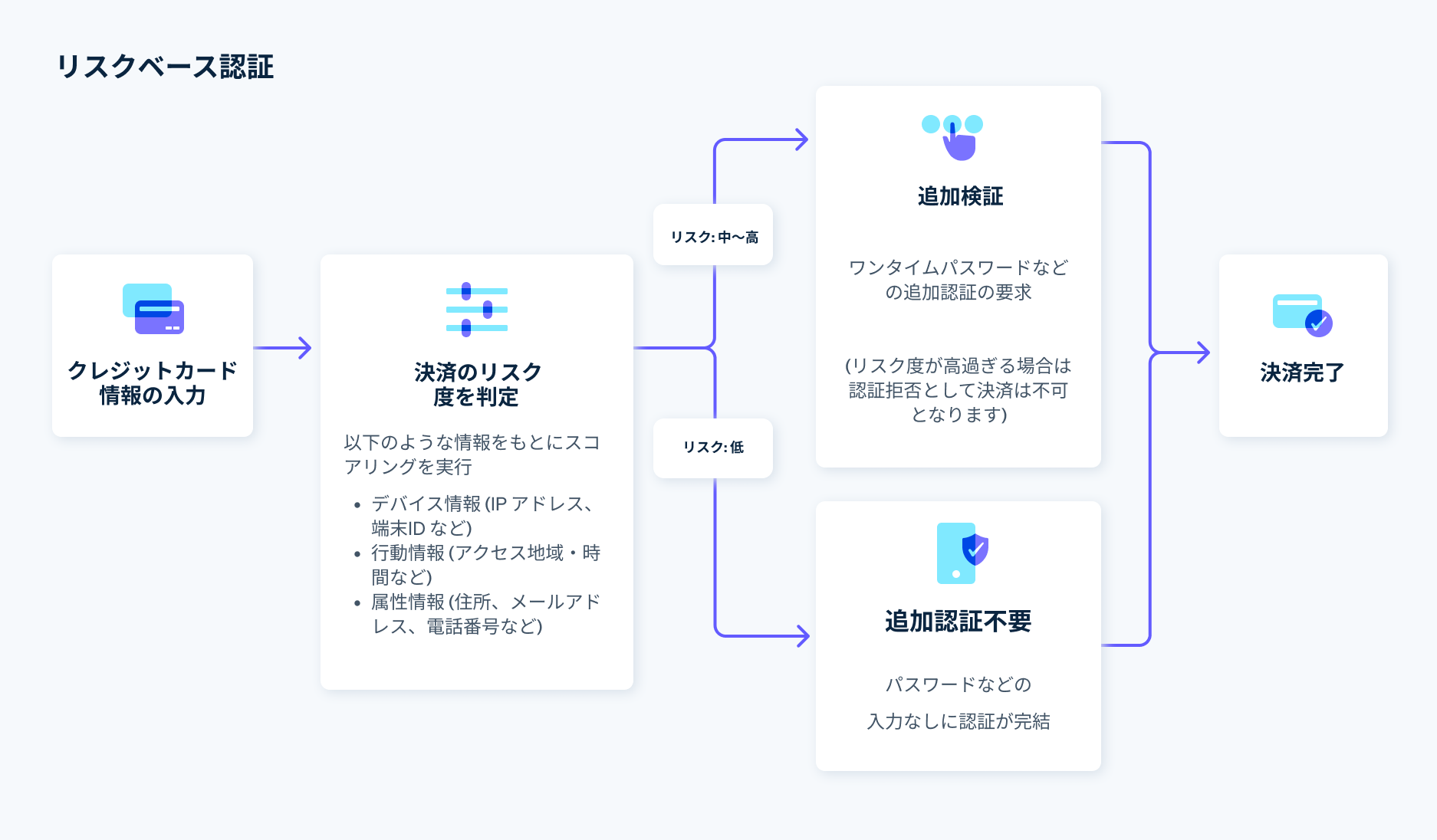

一方、3D セキュア 2.0 では、購入者のカード利用履歴、使用するブラウザーや端末、配送先、購入場所・時間帯、請求先住所、生年月日などの情報によって、不正利用の可能性が高い取引と検知された場合においてのみ追加認証が行われます (リスクベース認証) 。

また、個々に事前登録した専用パスワードではなく、生体認証や QR コードスキャンにも対応し、SMS やアプリを使用したワンタイムパスワードによる認証方法も積極的に取り入れられています。そのため、クレジットカード利用者側の専用パスワードを登録する手間が省け、カゴ落ち率が改善することが期待されています。

事業者側にとっては、カゴ落ちリスクの回避だけでなく、こうしたリスクベースの認証方法によって 1.0 以上に効果的な不正防止を図ることができます。

3D セキュア 2.0 によるカゴ落ちのリスク

注意が必要なのは、3D セキュア 2.0 の導入でカゴ落ちのリスクが完全になくなるわけではないという点です。これは、正常で公正な取引であったとしても、決済時に不正利用の疑いがあると判断されることがあるためです。つまり、従来の 1.0 よりも利便性が高く安全面が強化されたリスクベース認証でも、利用者側がパスワードの入力を求められるケースがあるのです。

このように正常な取引にも関わらず不正と検知されることによって、今後の購入意欲が削がれる可能性も十分にあります。したがって、一定数のカゴ落ちリスクは避けられないという事実について、あらかじめ理解しておきましょう。

一方で、3D セキュア 2.0 を導入したからといって、不正利用を 100% 見抜けるというわけではありません。不正の手口は年々複雑化・巧妙化しており、リスクベース認証を通過してしまうケースを避けられない場合もあります。

3D セキュア導入後のカゴ落ちに対応するために

3D セキュアは、オンライン決済のような非対面決済において、利用者側の安全を確保するために欠かせないものです。

3D セキュア 2.0 導入の義務化によって、利用者が認証フローを経験する機会は今後さらに増えていくことになるでしょう。そのため、3D セキュアによるカゴ落ちについて、事業者はより一層注意しながら対策を講じていく必要があります。

不正検知システムを導入

前章のように、不正利用であったとしても 3D セキュア 2.0 のリスクベース認証でリスクが検知されずに突破される可能性があります。このような事象が多く発生すると、EC サイトの取引承認率はカード発行会社によって下げられ、取引時のより厳格な閾値が設定されるため、さらに多くの正規の取引まで決済拒否されることにつながります。その結果、利用者側のカゴ落ちも増えることになります。

そこで、カゴ落ち防止を考慮しながらより安全にサービスを提供するには、3D セキュアだけではなく、不正検知システムを併用するとよいでしょう。不正検知システムなら、3D セキュアでは検証しきれない不正取引をより正確に検出し、自動的にブロックすることで、自社 EC サイトの被害を防ぐことができます。

また、不正検知システムの場合、正規利用者にとって、追加で認証が求められるなどの余計な手続きが加わることなく決済することが可能なため、カゴ落ちリスクの減少にもつながります。

決済環境の改善

EC サイト運営事業者は、セキュリティ対策を徹底しながら、顧客の利便性と安全性において満足度の高いサービスと、より最適な決済フローを提供することが求められます。

そのため、EC サイト上の一般的なカゴ落ちを防ぐには、上述の不正検知システムについて検討してみるほか、利用可能な決済手段を増やしてみるなど、決済の最適化を図ることも対策のひとつといえるでしょう。

コンビニ決済や銀行振込、各種クレジットカード決済を含む、多数の決済手段に対応可能な Stripe では、決済の導入から情報処理や収益管理まで、決済に関わるさまざまな機能を提供しています。たとえば Stripe Payments を導入すると、1 つのプラットフォームで複数の決済ニーズに沿った決済環境を整えることができます。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。